今朝は晴れ。(Z5撮影)

今日は営業車で拠点を回る日なので、遅出出勤。だから、もう日が昇り始めて辺りは明るくなり始めていました。

ピーカンですが、風があったので、霜は降りていませんでしたが、十分寒かったです。

仕事に出かける時のアルト。(Z30撮影)

車内から撮るのを忘れたので、乗り込む前に撮ったアルト越しの風景。(Z30撮影)

今日も職場についてから1階のラウンジにある自動販売機でMonster Energy Drinkを買って飲みました。

今日の午前の仕事は何時ものルーチンワーク。

来客は少なかったけれど、何か結構忙しかったです。

午後は夕方営業車で拠点を回る活動までの時間、事務所で引き継ぎ仕事をした後、1階に降りて掲示物やチラシ・カタログの整理をしていました。

で、営業車で拠点を回って、帰ってきて片づけをして、営業車での活動の日の定時で帰りました。

家に帰り着いて、一度ライトが付いた状態で出も撮ったのだけれど、それよりもヘッドライトが消えた状態での夜景を撮っておこうと撮った写真。(Z30撮影)

三脚は使っていませんが、エンジンを切っているので振動はなく、ハンドルの上にZ30を置いて撮ったら絞り優先で17.0の解放で撮ったところ、ISOが12800でシャッタースピードが1/1で手振れ防止の効果もあってほぼぶれずにきれいに撮れました。山のシルエットまで写ってます。

現実は真っ暗で街の明かり以外何にも見えてなかったんですけどね。

この時の車外気温。(Z30撮影)

レンズとの距離が近すぎたのかちょっとピントを外しました。

平均燃費は変わらず。(Z30撮影)

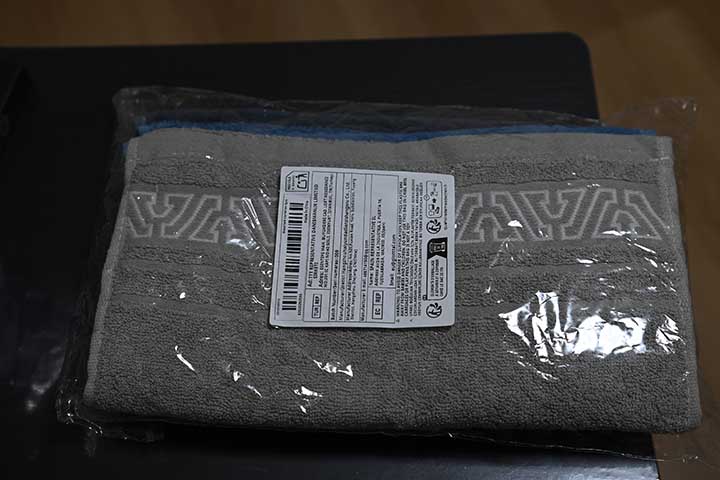

家に入るとAmazon配達員の人が午後一で届けてくれた荷物がありました。(Z30撮影)

中身は細長い箱2つ。(Z30撮影)

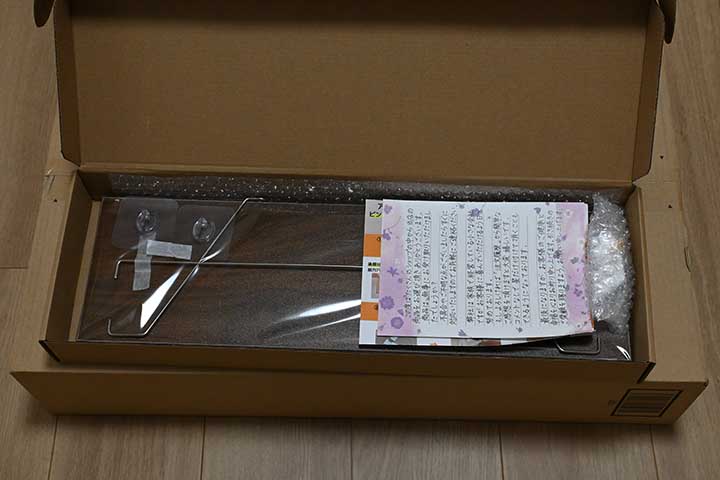

その中身は40cmサイズの壁掛け棚でした。(Z30撮影)

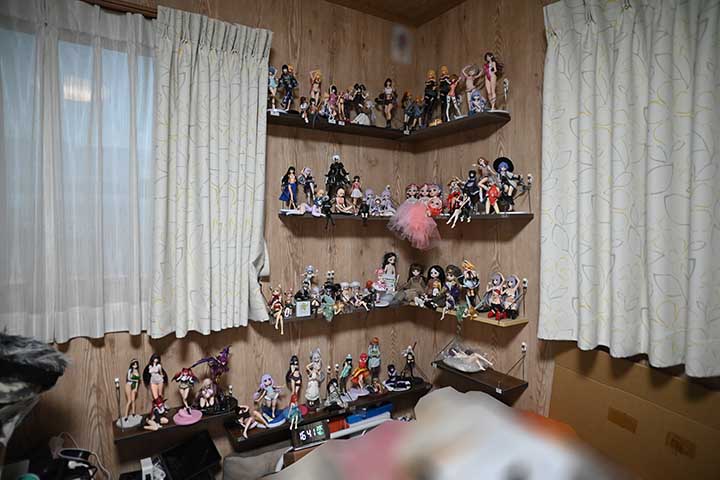

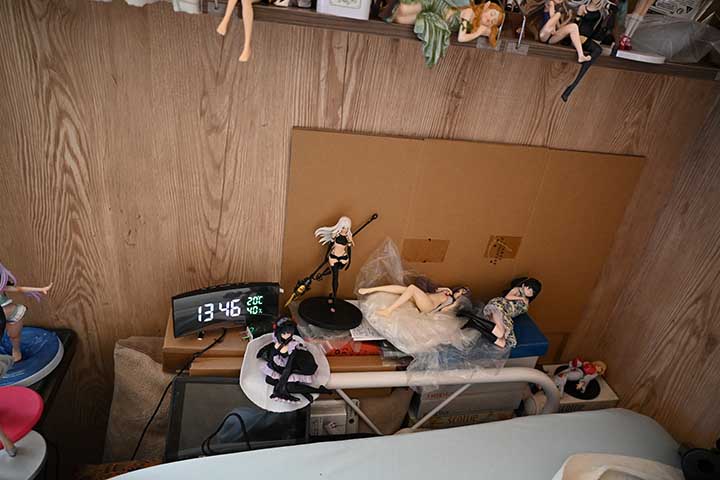

もはやフィギュアを置く場所がなく、ベッドの頭の高さに棚を作って見下ろす感じになっちゃうけどもう一段作ることにしました。

つか、今の3段の間隔が少し多めに取ってあるので、感覚を縮めてもう一段作れるようにしようかな。でも、今乗ってるのをみんな下ろさないといけないから、それはそれで大変だ…。(^^;

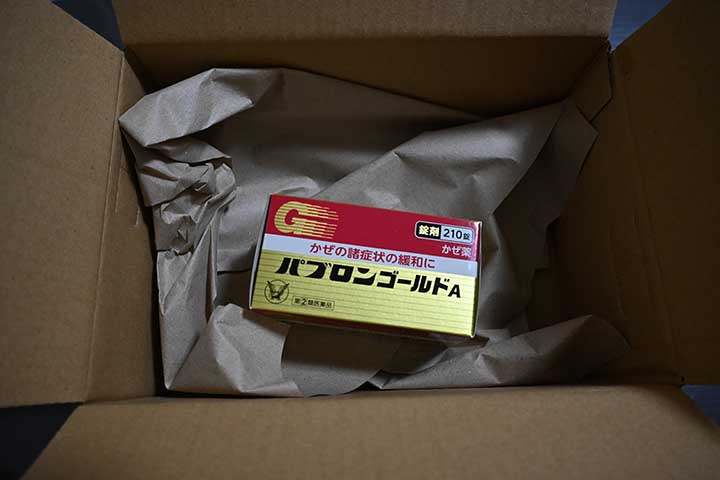

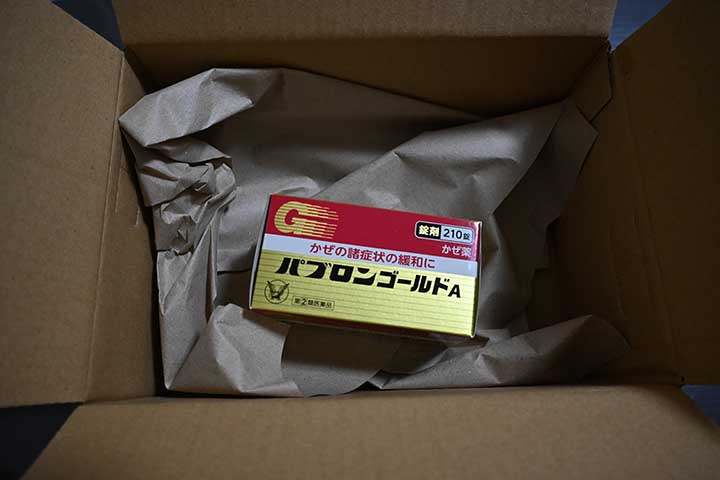

もう一つ。これは午前中にクロネコが届けてくれたらしいAmazonからの荷物。(Z30撮影)

中身はパブロンでした。(Z30撮影)

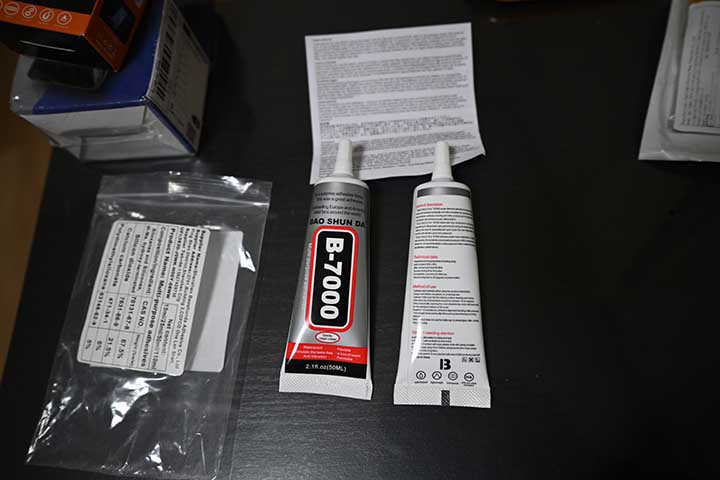

で、筋トレをしてシャワーを浴びる直前にもう一度Amazon配達員の人が来て、荷物を置いていきました。(Z30撮影)

いま、Amazonのサイトから現在の荷物の配達状況を見ることができて、後何軒で自分のうちに来るか地図で表示されてるのです。なかなか便利になったものだ…。

それで、シャワー浴びる前に見たら次はお届けに上がる番ですって出てたので、窓から外見てたらやってくるのが見えたので、外に出て受け取りました。

手前の右側の薄い袋に入っていたのはこちら。(Z30撮影)

洗面道具を入れる用のチャック付き袋。

対液体漏洩防止。飛行機に洗顔道具を持って行くのに洗顔道具を入れるのに使うのだそうです。別段飛行機に乗る予定はないのだけど、入院するのに洗顔道具一式を持って行くのに買いました。

4つもいらないけれど、後は何かに使えるでしょう。

右側の上の立ってる小さい方の袋の中身。(Z30撮影)

左は言わずと知れたポケットディッシュ。

入院の時に持ってくるものの中にティッシュがあったので探せば使いかけのポケットティッシュがどこかから出てくるだろうけど、探すのがめんどくさいので買いました。150円弱だし。

右は今回の目玉のエクステンションチューブ。(Z30撮影)

接眼レンズは高いので、手持ちのレンズとカメラ本体の間に噛ませて接眼ができるようにする空洞接点付きパイプ。オートフォーカス、自動測光対応。

Amazonでこの関係を見たら、もっと安いのがあったのだけど、そちらはカメラの電源が入らなくなるトラブルが何件か報告されてるので怖いので、2千円強高いけど、こちらは逆に何も評価が無くて、それはそれで怖いけど掛けで買ってみました。

付けようと思ってるレンズと同じVILTROXのモノだし、大丈夫でしょう…ということで。

ただ、安い方のトラブルのところにも書いてあったけど、満充電のバッテリーに変えたら復活できたという評価もあったので、もしかするとバッテリーが弱っていると電圧が足りなくて起動できなくなるとかいうのもあるかもということで、実際に試すときは、互換バッテリーではなく純正のバッテリーを満充電して試してみましょう。

実際に試すのは明日以降。

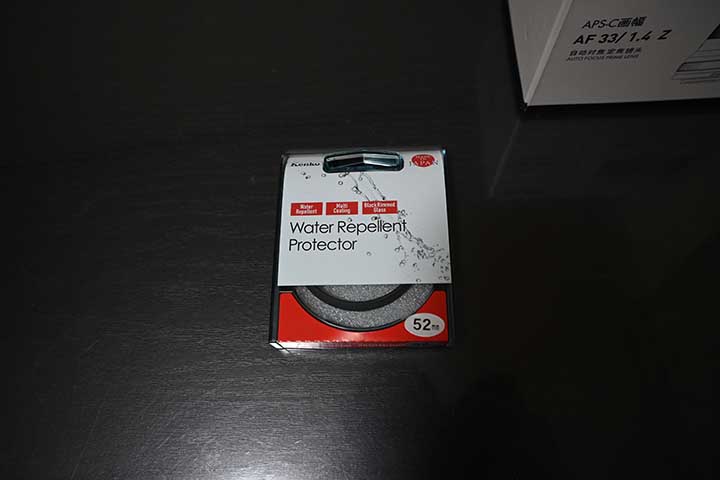

メーカー名と、商品名とサイズが書いてあります。(Z30撮影)

製造国と対応マウント。(Z30撮影)

横にある出っ張りがロックになってます。(Z30撮影)

説明書見ずに外そうとして外れないから、横の出っ張りを押してみたら簡単に外れた…。(^^;

左の手前の薄い袋に入っていたのはこれ。(Z30撮影)

Zマウントのボディキャップとレンズの背面キャップ。(Z30撮影)

エクステンションチューブをばらして使う時にいると思って買いました。

ホットシューに付ける水平器付き。

これだけ買っていっぱいあるのに…。(^^;

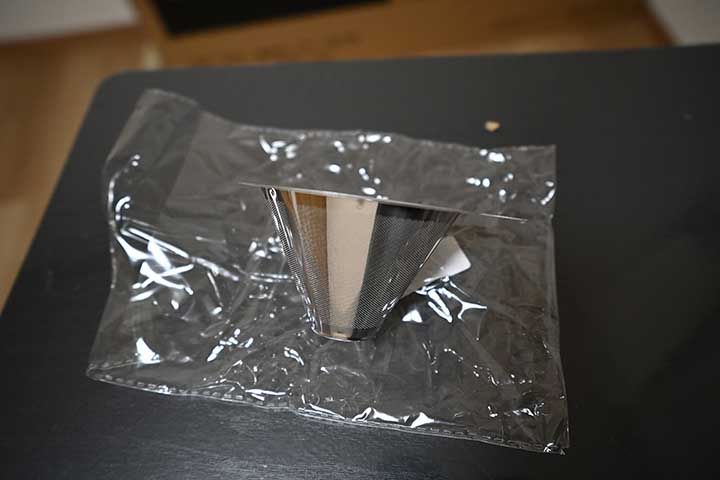

で、最後は左の上側の大きな袋に入っていたのはこれ。(Z30撮影)

左は多分どこか探せばあるのだけど、足の踏み場のない荷物に埋もれて何処にあるか分からないSATA ケーブル。(Z30撮影)

安いので買ったけど、前にも同じの買ってるから大丈夫でしょう。

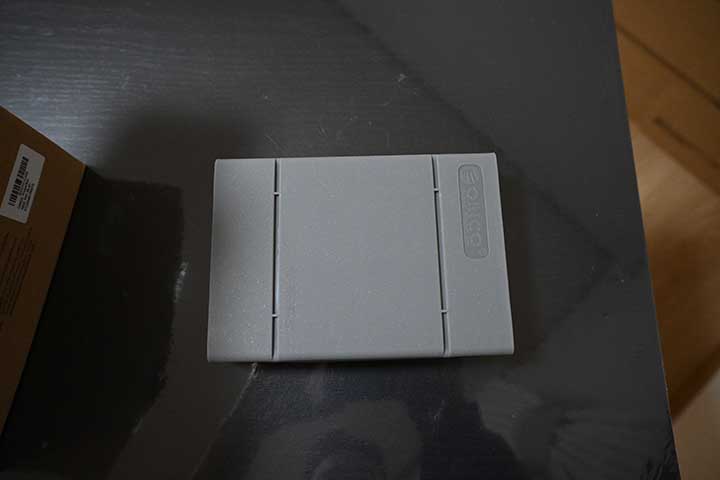

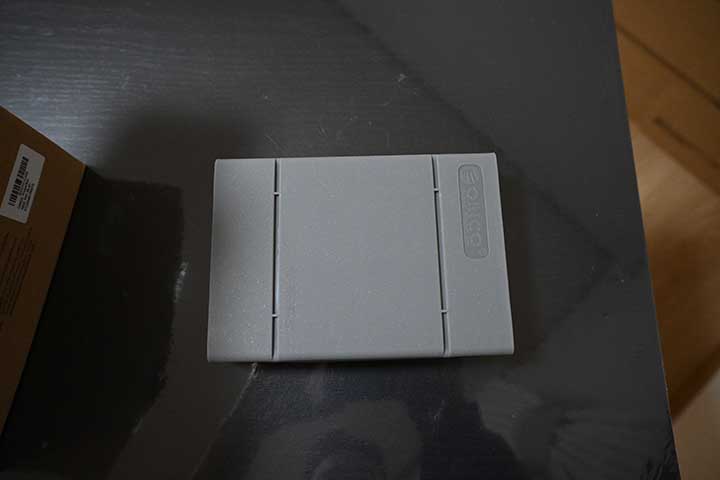

右の大きい箱は3.5インチの内臓HDDを入れておく箱×5。(Z30撮影)

プラスティックでできたただの箱ですが、これがあるのとないのとでは収納が安心できません。(Z30撮影)

開くとこんな感じ。(Z30撮影)